지난달 7일 창원 성산아트홀 전시관에서 경상남도가 주최하고 경남공예협동조합이 주관한 ‘제55회 경상남도 공예품 대전’ 시상식이 열렸다. 이 시상식에서 낯익은 얼굴을 발견할 수 있었다. 함안에서 복숭아 과수원을 하면서 오랫동안 금속공예에 몰두해온 조문기 학우(농학 4)다. 조 학우는 이번 경상남도 공예품 대전에서 ‘금속분야’ 은상을 수상했다. 그런 조 학우 옆에는 박인주 학우(법학 4)가 꼭 붙어 다닌다. 방송대 공부하랴, 복숭아 과수원 돌보랴, 금속공예 열정을 사르랴 도무지 눈코 뜰 새 없는 부부를 지난 7월 12일 만났다.

경남=박영애 학생기자 tellto2002@naver.com

“혼자라고 느끼지 마세요.

방송대는 나이, 환경, 직업이 모두 다른 학우들이 많지만,

‘배우려는 마음’ 하나만은 같다고 생각해요.

그게 가장 큰 힘 아닐까요?

늦은 배움이란 없다는 것,

지금 이 순간이 가장 좋은 때라는 것 말이죠.”

경남 함안의 고요한 복숭아 과수원, 어둠이 짙게 내린 새벽 2시부터 조문기·박인주 학우 부부의 하루가 시작된다. 손에 호스를 쥔 이들의 움직임은 예사롭지 않다. 복숭아 농사꾼이자 만학도, 그리고 35년 경력의 금속공예가인 조문기 학우와 법학 공부를 솔선수범하고 있는 박인주 학우의 삶은, ‘배움’이라는 뜨거운 불꽃으로 서로를 빛내고 있다.

땀과 지혜로 일군 새벽의 기적

새벽 2시, 조문기 학우는 눈을 뜨자마자 동영상 강의에 몰입한다. 이른 새벽, 아직 잠에서 덜 깬 상태에서 듣는 강의지만, 그는 “이렇게 강의를 들으면, 마음이 차분히 가라앉고 하루 준비도 단단히 할 수 있어요”라고 말한다. 새벽 4시, 그는 새벽을 헤치며 복숭아밭으로 향한다.

“이 시간대가 복숭아밭에 물을 주기에 가장 좋아요. 햇살이 뜨기 전, 땅이 식어 있을 때 줘야 수분 흡수가 잘 되고 복숭아가 더 달게 자라죠.” 이른바 ‘증산 작업’이다. 기온이 오르기 전에 물을 줘야 병충해를 막고 품질 좋은 복숭아를 수확할 수 있다는 그의 설명에서는 농학과 공부로 다져진 전문가의 면모도 엿보인다.

하루 종일 이어지는 과일 선별, 포장, 출하 작업 속에서도 부부는 틈틈이 강의를 듣고 과제물을 작성한다. 농사와 학업을 병행하는 삶. 듣기만 해도 벅찬 이 삶을, 부부는 이미 ‘일상의 루틴’으로 만들었다.

“보통 저녁 8시 반쯤 잠들어요. 그리고 새벽에 일어나 공부를 하죠. 처음엔 버거웠는데, 생활이 규칙적이니 자연스럽게 공부 흐름도 잡히더라고요.”

조문기 학우에게 복숭아 농사는 단순히 먹고사는 문제가 아니다. 대대로 이어져 온 가업이자 다음 세대에 물려줄 소중한 유산이다. 그래서 이들 부부의 농사는 고집스레 철저히 친환경 방식을 고수하고 있다.

“저희는 풀 한 포기도 함부로 다루지 않아요. 뽑는 대신 눕히거나 베어서 땅에 덮으면, 토양 수분 유지에도 도움이 되고, 지렁이와 미생물이 살아갈 수 있는 환경이 되죠.”

이들은 학교에서 배운 대로 토양 생태계를 해치지 않기 위해 퇴비와 유기농 자재만을 사용하고, 해충이 나타나도 생물학적 방제를 우선해왔다. 이러한 방식은 시간과 노동 강도가 높지만, 부부는 “지금의 선택이 결국 미래 농업의 기준이 될 것”이라고 굳게 믿고 있다.

35년 경력의 금속공예가로 살기

조문기 학우의 삶은 복숭아밭에만 머물지 않는다. 그는 35년 경력의 전통 금속공예가이기도 하다. 낮에는 함안 복숭아밭에서 구슬땀을 흘리고, 밤이면 김해 공방으로 향해 또 다른 열정을 불태워왔다. 그에게 금속공예는 ‘형태를 만드는 작업’인 동시에 ‘생각을 다듬는 과정’이다.

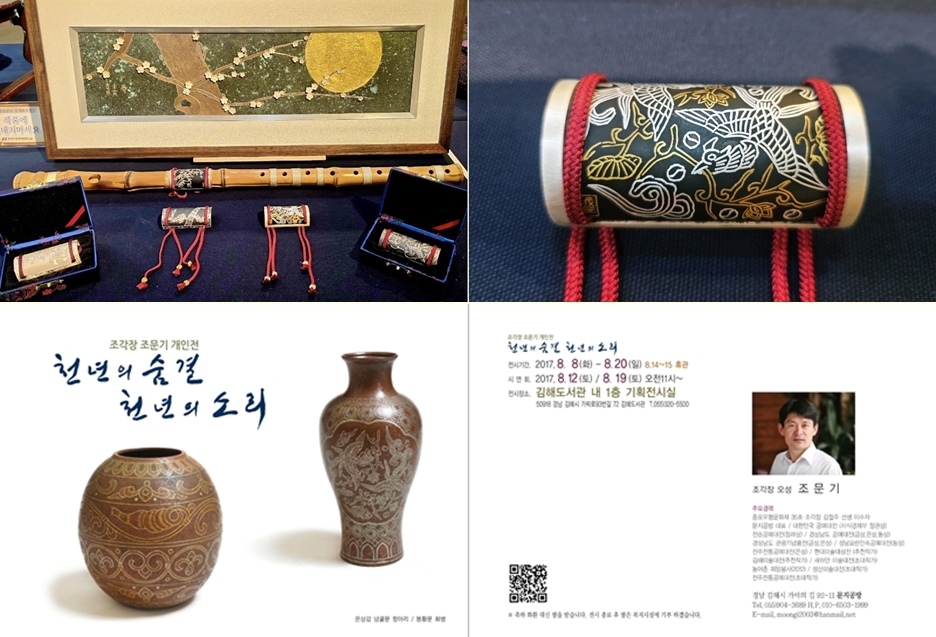

조 학우는 최근에는 고대 악기에서 영감을 얻어 금속과 나무를 결합한 「천년의 숨결, 천년의 소리」라는 대금 천 가리개로 경상남도 공예대전에서 은상을 수상하는 쾌거를 이루기도 했다. 특히 전통기법인 상감(象嵌) 기법을 활용해 문양을 새기고 금속 위에 은사를 정교하게 입힌 점이 주목받았다.

“상감은 단순히 장식이 아니에요. 시간과 정성을 겹겹이 쌓아야 나오는 깊이 같은 거죠. 한 번의 실수가 전체 흐름을 망칠 수 있으니, 집중과 인내가 필수예요. 농사도, 방송대 공부도 비슷한 맥락인 것 같아요. 농사든, 공예든, 공부든 결국 손으로 하는 일이에요. 정성을 들이고, 반복하고, 다듬는 과정은 다 같죠.”

사실 조문기·박인주 학우가 부부의 인연을 맺을 수 있었던 것도 이 ‘공예’와 깊은 관련이 있다. 두 사람은 스승과 제자로 만나 작업을 함께하며 자연스럽게 삶을 나누게 됐고, 이제는 배움의 길에서도 서로를 이끌어주는 진정한 ‘학우’이자 동반자가 됐다.

가족을 묶는 배움의 끈, 방송대

아내 박인주 학우가 법학과 진학을 결심한 데는 가슴 뭉클한 이유가 있었다.

“딸애가 법학과에 가고 싶다고 해서, 제가 먼저 공부해보면 도움이 되지 않을까 생각해 법학과에 진학했어요.어쩌면 남편과 제가 공부하는 모습을 보고 딸애도 많은 생각을 했을지 모르죠.”

박 학우의 이 선택에 자극을 받은 딸은 올해 법학과 후배가 됐다. 이제 이들 가족은 방송대를 통해 함께 공부 이야기를 나누고 서로를 격려하는 ‘방송대 패밀리’가 됐다. 박 학우는 “서로 공부 이야기를 나누고 자료도 공유하며 격려하는 과정 자체가 큰 힘이 되더라고요. 함께 배우는 동반자가 있어 매일 든든함을 느껴요”라고 말하면서 활짝 웃었다.

조문기 학우 역시 농학과 공부를 통해 농업을 바라보는 시선 자체가 완전히 달라졌다고 말한다. “예전엔 경험에 의존해 감으로 농사를 지었다면, 이제는 생육 환경, 병해충, 토양 관리 등 모든 걸 이론과 데이터로 접근하게 됐어요.” 농학과 수업 덕분에 기후변화나 환경 문제를 농업과 연결 지어 생각하는 힘을 얻게 됐다는 그는, 방송대 공부가 없었다면 평생 이런 생각을 할 수 없었을 것이라고 고백했다.

그렇다고 어려움이 없었던 것 아니다. 조 학우는 “솔직히 처음엔 과제물 작성이 제일 힘들었어요. 손으로만 일하다가 컴퓨터 앞에 앉아서 글을 써야 한다는 게 너무 낯설더라고요”라고 털어놓았다. 박인주 학우도 “법학은 용어 하나하나가 어려운 데다 분량도 방대해서 압도당할 때가 많았어요”라고 말했다.

농부들은 포기를 모른다. 이들도 그랬다. “물론 포기하고 싶은 순간도 있었죠. 그런데 그럴 때마다 서로 응원했어요. 혼자였다면 아마 벌써 그만뒀을지도 몰라요. 좀 쑥스럽지만, 끈끈한 관심(?)과 지지가 그 어떤 어려움도 이겨낼 수 있는 원동력이 됐던 거 같아요.”

조 학우는 자투리 시간 활용을, 박 학우는 기록하고 정리하는 습관을 자신들만의 공부 노하우로 꼽으며 ‘반복이 힘이 된다’고 입을 모았다.

이들 부부에게 ‘배움’은 단순히 지식을 쌓는 것을 넘어 삶의 형태를 바꾸는 여정이었다. 가족을 하나로 묶어주고, 자신의 삶을 돌아보게 했으며, 더 나은 미래를 꿈꾸게 해주었다. 흙냄새 가득한 복숭아밭 한복판에서 부부는 오늘도 배우고 있다. 이들은 이렇게 말한다.

“혼자라고 느끼지 마세요. 방송대는 나이, 환경, 직업이 모두 다른 학우들이 많지만, ‘배우려는 마음’ 하나만은 같다고 생각해요. 그게 가장 큰 힘 아닐까요? 늦은 배움이란 없다는 것, 지금 이 순간이 가장 좋은 때라는 것을 확신해요.”

-

방송대 굿즈 팝업스토어 오픈![272]호 뉴스

-

영문학과 강사인 여국현 시인, 한국 현대 서정시 영역서 출간[272]호 문화

-

광주·전남 농학과 ‘농학과 결실의 축제’[272]호 뉴스

-

가을빛처럼 눈부신 부산 동문 가족 한마음 체육대회[272]호 뉴스

-

제23·24대 서울총동문회장 이·취임식 및 송년회[272]호 뉴스

-

교육학과 진로탐색 평생교육 프로그램 5주 특강 성료[272]호 뉴스

-

메타세쿼이아 우거진 숲을 지나며[272]호 KNOU광장

-

벽에 부딪힌 계몽사상의 구상들, 정부형태 둘러싼 고민 깊어져[272]호 교양