경로: 신동엽 집터 → 박경리가옥 → 성북구립최만린미술관

껍데기는 가라!: 신동엽 집터

돈암동 네거리에는 시인 신동엽(1930~1969)이 운영하던 헌책방이 있었다. 1956년 인병선과 결혼한 신동엽은 1962년 그가 운영하던 헌책방에서 멀지 않은 동선동(성북구 아리랑로 4가길 13)에 자리를 잡았다. 그가 세상을 떠난 1969년까지 동선동 집은 주옥같은 그의 시를 낳은 산실이었다. 지금은 그가 살던 한옥이 헐리고 대한공인중개사가 입주해 있는 빌라가 섰지만 그가 열정적인 필치로 토해낸 시혼은 아직도 이곳에 서려 있다.

1967년 발표된「껍데기는 가라」는 4.19혁명 이후 혁명 정신이 퇴화하는 현실을 신랄히 비판한 시였다. 그는 “껍데기는 가라/ 사월도 알맹이만 남고/ 껍데기는 가라.” “동학년 곰나루의, 그 아우성만 살고/ 껍데기는 가라”, “껍데기는 가라/ 한라에서 백두까지/ 향그러운 흙가슴만 남고/ 그 모오든 쇠붙이는 가라”라고 외쳤다.

그는 부정했다. 4.19혁명을 정치적 민주화로만 제한하고 혁명의 결실을 삼킨 자들과 혁명의 계승자를 자처하면서 총칼을 앞세워 혁명을 탈취한 쿠데타 세력들을. 오직 이 땅의 진정한 혁명을 가져올 이들은 동학년 곰나루의 아우성으로 반제 반봉건 혁명의 기치를 높이 올렸던 민중들이었다. 이들이야말로 군사정권에 맞서 분단의 쇠사슬을 끊고 자주·민주·통일의 길을 내달려 이 땅에 진정한 해방을 내어 올 주체들이었다.

신동엽은 우리의 공동체적인 삶이 지배계급의 착취, 일제의 식민 지배, 분단과 전쟁을 거치면서 붕괴하는 과정에 주목했다. 그에게 중요한 것은 우리의 현실을 있게 한 피어린 투쟁의 역사를 명확히 자각하는 역사의식의 문제이자 그 속에서 역동하는 민중의 저항 의식을 인식하는 문제였다. 그는 동학농민전쟁을 통해 민족의 수난과 그 속에서 피어나는 민중의 역동성을 장편 대서사시「금강」에 담아내고자 했다.

자신과 아내에게 숨결을 불어넣어 만든 주인공 ‘신하늬’, ‘인진아’는 전봉준을 중심으로 한 동학농민전쟁에 뛰어든다. 그들은 결국 실패하지만 그 정신은 3.1운동, 4.19혁명 등 굵직굵직한 한국 사회의 변혁 운동의 밑불이 되어 면면히 살아남아 있다고 신동엽은 말하고 있다. 그것은 지금의 우리에게도 아직 유효한 울림이다. “일어나라,/ 조국의/ 모든 아들딸들이여,/ 손톱도 발톱도/ 돌도 산천도,/ 이 나라의 기름 먹은/ 흙도 바람도/ 새도 벌레도 일어나라/”(신동엽의「금강」 중에서). 모든 존재들에게 눈감지 말고 깨어 일어나서 지상의 모든 불의와 억압을 딛고 새로운 세상을 맞이하라는 그의 요청이 들리는 듯하다.

예전에는 담벼락에 ‘토지’, ‘박경리’와 같은

글씨가 쓰여 있고 벽화도 그려져 있었지만 지금은

‘보상 확인’이라는 페인트 글씨만 휘갈겨져 있다.

박경리에 의하면 토지는 단지 민족의 수난과 계급투쟁의

대상일 뿐 아니라 강인한 생명의 뿌리다.

그 땅이 지금은 오로지 개발의 대상이 되어

그가『토지』를 집필한 자리까지 삼켜 버리려고 한다는

사실이 씁쓸하게 느껴진다.

개발 논리에 잠식당한 『토지』의 산실: 박경리가옥

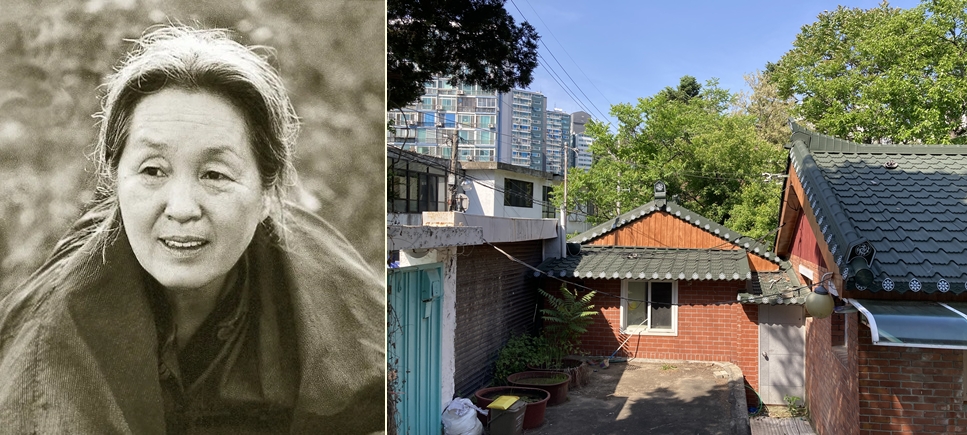

북한산보국문역 2번 출구에서 정릉천을 따라 걷다 보면 경국사 옆 작은 골목 입구에 박경리 가옥이라는 작은 표지판이 보인다. 표지판이 가리키는 골목으로 40미터쯤 들어가면 박경리(1926~2008)가 손주를 업고 창틀에 기대어 원고를 집필했다는 집(성북구 보국문로 29가길 11) 이 있다.

박경리는 전쟁기에 남편과 아들을 잃고 전쟁 미망인으로서 생계를 책임지며 글을 썼다.『토지』를 집필하기 전인 1964년 박경리는 자전적 소설인『시장과 전장』을 집필했다. 이 책은 부역자 가족이자 전쟁 미망인으로서 세상의 냉대 속에서도 생존의 끈을 놓지 않는 ‘남지영’과 이념에 충실한 공산주의자 ‘하기훈’을 중심으로 삶터인 시장과 이념의 공간인 전장을 대비시키면서 이야기를 전개한다.『시장과 전장』은 전쟁문학의 수작으로 평가받아 1965년 제2회 한국여류문학상을 수상했다. 이 작품을 끝내면서 박경리는 비로소 개인사를 극복하고 사회적인 문제를 냉철하게 다루는 사회파 작가로 거듭났다.

박경리는『시장과 전장』을 통해 다져진 입지를 바탕으로『토지』를 집필하는 데 몰두했다. 박경리는 원주로 이주하기 전인 1965년부터 1980년까지 거주한 이곳 정릉 집에서 한국문학사의 기념비적 대작인『토지』1, 2, 3부를 집필했다.

박경리는『토지』에서 동학농민전쟁부터 일제 강점기를 거쳐 해방까지를 배경으로 삼아 최참판댁을 중심으로 한 다양한 인간 군상이 식민과 이산, 민족과 계급 문제에 연루되며 그것을 자신의 삶 속에서 감당해 내는 과정을 역동적으로 그렸다.

그녀는 6.25전쟁 전부터 이 소설을 염두에 두고 있었다고 한다. 외할머니가 들려준 이야기가 선명하게 뇌리에 남았기 때문이다. 거제도 어느 곳에 끝도 없이 넓은 땅을 가진 지주가 있었는데 호열자가 그 일가를 죽음으로 데려갔다. 어느 날 한 사내가 나타나 그 집에 덩그러니 남은 딸 하나를 데리고 갔는데 객줏집에서 설거지하는 지친 그녀의 모습을 본 마을 사람들이 있었다고 했다. 삶을 나타내는 벼의 노란색과 죽음의 핏빛을 기억해뒀던 그녀는 그 이미지를 토지에 애착을 가진 수많은 사람들의 이야기로 펼쳐 냈다.

2013년 서울시는『토지』의 산실이었던 박경리가옥의 가치를 인정해 서울미래유산으로 지정했지만 예산 부족으로 매입을 하지 못했다. 이곳에서 서울 정릉 발도르프 대안학교가 운영됐지만, 그마저도 이사 가 버리고 빈집만 남았다. 곧 재개발로 이곳 역시 사라질 예정이기 때문이다. 예전에는 담벼락에 ‘토지’, ‘박경리’와 같은 글씨가 쓰여 있고 벽화도 그려져 있었지만 지금은 ‘보상 확인’이라는 페인트 글씨만 휘갈겨져 있다. 박경리에 의하면 토지는 단지 민족의 수난과 계급투쟁의 대상일 뿐 아니라 강인한 생명의 뿌리다. 그 땅이 지금은 오로지 개발의 대상이 되어 그가『토지』를 집필한 자리까지 삼켜 버리려고 한다는 사실이 씁쓸하게 느껴진다.

이브에서 0으로: 최만린미술관

박경리 가옥에서 정릉천을 따라 내려오다가 솔샘사거리에서 우회전해서 걷다 보면 최만린미술관(성북구 솔샘로7길 23)을 만날 수 있다. 이곳은 최만린(1935~2020)이 1988년부터 2018년까지 30년간 머물던 집을 구립미술관으로 재개관한 곳이다. 그는 50여 년간 정릉에 거주하면서 한국 추상조각의 개척자로서 입지를 굳혔다.

미술관 입구에 들어서면 그의 대표작이자 문제작인「이브」가 우리를 기다리고 있다. 허공을 응시하고 있는 텅 빈 눈, 고된 노동으로 툭툭 불거져 나온 뼈와 근육, 온통 헤집어진 상처투성이의 몸과 다산의 흔적인 듯 벌어진 엉덩이, 가시면류관과 같은 손에 든 바구니. 온몸으로 전쟁의 상처를 표현하고 있는 그녀는 폐허 속에서도 삶은 계속된다는 명제를 온몸으로 표현하는 것 같다.

그것은 성서에 나오는 이브가 아니었다. 나의 모습이자, 내 주변 사람들의 모습, 인간의 모습이었다. 전쟁이 끝난 후 사람들은 찢기고 다치고 부서지고 허덕이면서 겨우겨우 생존을 유지하고 있었다. 그런 부서진 것들을 하나하나 주워 모아서 다시 회생할 수 있는 존재로 만들어 보여 주는 것이 그의 목표였다. 부서진 조각들을 하나하나 그러모아「이브」를 만들었다. 한마디로 폐허에서 탄생한 생명이었다.

이후 그의 작업은「일월」,「천지」시리즈로 나아갔다. 무심히 보아 넘기던 해와 달, 하늘과 땅, 그곳에서 살아가는 존재들에게서 그는 벅찬 생명의 의지를 찾을 수 있었다. 한층 더 근본적인 것을 찾는 과정에서 태아를 감싼 태반과 탯줄에서 생명성의 모티브를 얻은「태(胎)」, 생명체들을 연결해서 만든「맥(脈)」시리즈도 탄생했다. 파괴된 모든 것을 되살릴 생명의 추상을 찾는 과정이었다.

그가 좀 더 근원적인 것을 찾아 헤매다 결국 찾아낸 것은「0」이었다. 아무런 제목도 없이 ‘오’여도 좋고 ‘영’이어도 좋은 상태. 모든 것을 버리고 비운 상태. 그 상태가 되니 더욱 많은 상념이 자유롭게 오가는 걸 느낄 수 있었다. 하지만 그는 버림에도 미학이 있다고 생각했다. 채워진 것은 버리기가 힘들기 때문이다. 그래서 그의「0」은 채워지지 않은 동그라미의 형태를 지니고 있다.

2층 영상실에서 전쟁의 파국에서 빚어 올린 생명력, 그것을 통해 삶의 연속성을 강조하는 작가의 이야기를 듣는다. 작가가 살아생전에 남긴 육성이다. 그의 이야기를 들으면서 우리가 전쟁의 트라우마에서 벗어나는 길이 결코 자연스러운 과정이 아니라는 생각을 한다. 그렇지만 전쟁 트라우마를 치유하고자 하는 예술가들의 고투와 그들의 작업이 곳곳에서 보이지 않게 존재하고 그 작품들이 우리를 치유의 세계로 이끌어 가고 있다는 사실을 깨닫는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았다.